„Identitätsstiftender Revoutionsroman“, „Nationalepos“, „Befreiungsroman“, „antikoloniale Kampfschrift“ – mit diesen Attributen wird das Buch „Noli me tangere“ (1873) des philippinischen Nationalhelden José Rizal belegt.

Zu Recht? Wer war, was wollte Rizal? Worum geht es?

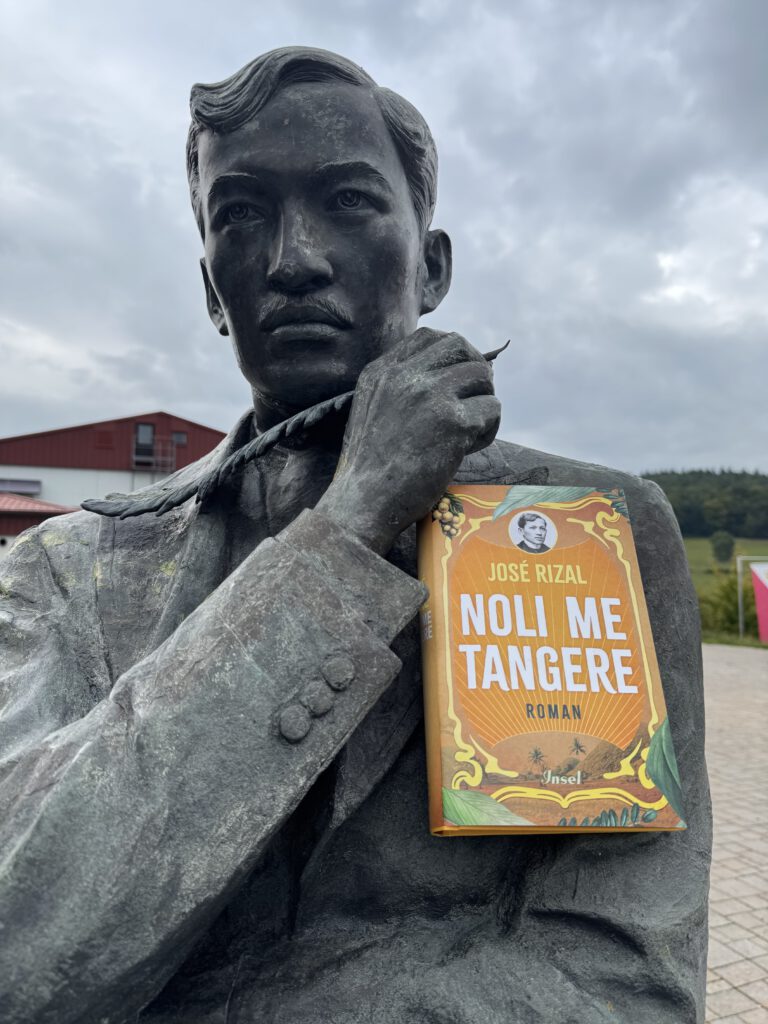

Wer die Philippinen in den Blick nimmt, stößt ganz schnell auf José Rizal, den philippinischen Nationalhelden mit deutscher Vergangenheit. Rizal verbringt nach einem Aufenthalt in Spanien 1886 u.a. in Heidelberg einige Monate, praktiziert bei einem Augenarzt, taucht in die Studentenwelt einschließlich der medizinischen Versorgung der schlagenden Burschenschaften ein. Vor allem aber schreibt er an seinem in Madrid begonnenen Buch weiter, das er in einem Pfarrhaus im einigen Kilometer von Heidelberg entfernten Wilhelmsfeld beendet und das als „Noli me tangere“ („Rühre mich nicht an“) 1887 in Berlin in spanischer Sprache gedruckt wird.

Das Pfarrhaus in Wilhelmsfeld, in dem Rizal „Noli me tangere“ beendet hat.

Die biographischen Parallelen zwischen Rizal und der Hauptfigur von „Noli“, Ibarra, liegen auf der Hand. Auch Rizal kommt aus einem vermögenden Elternhaus, was seine Mutter aufgrund einer Intrige eines Ordens nicht vor einem mehrjährigen Gefängnisaufenthalt bewahrte. Seine Familie gerät unter Druck wegen seiner Reden und Veröffentlichungen in Spanien. Diese werden als Ausdruck eines hochverräterischen Unabhängigkeitsstrebens interpretiert. Man warnt ihn vergeblich vor einer Rückkehr auf die Philippinen.

Rizal fühlte sich jedoch sicher, seine Waffe war das Wort, nicht das Schwert.

Er solidarisierte sich daher nicht mit der philippinischen Befreiungsbewegung „Katipunan“, die ab 1892 gegen die spanische Kolonialherrschaft kämpfte: „Seine Hoffnung ruhte auf der Wissenschaft, der Volksbildung und hygienischen Verbesserungen. Aber es wurde behauptet, er sei mit dabei. Sein Name hatte sich selbstständig gemacht, er sei ein Wunderdoktor hieß es. Einen Agenten des deutschen Imperialismus nannte man ihn, einen Propheten des alten oder des neuen Lichts, einen Salon, Revoluzzer, Frauenheld, den ersten Romancier, einen Landesvater.“ (Hug, Wilhelm Tell in Manila, Wunderhorn).

Selbst Politik zu machen war nicht seine Sache. Dennoch wurde er, im wesentlichen begründet mit seinen beiden Büchern „Noli“ und dem nachfolgenden Buch „Die Rebellion“ („El Filibusterismo“), als einer der wesentlichen Rädelsführer der Aufstandsbewegung ausgemacht und am 30. Dezember 1896 in Manila im Alter von 35 Jahren standrechtlich erschossen Der Rizal-Park an der Manila Bay erinnert daran.

Rizal Park in Intramuros, Manila

Worum geht es in „Noli me tangere“?

Rizal kannte das 1852 erschienene Buch „Onkel Toms Hütte“ und wollte, zunächst gedacht als Kollektiv-Projekt mehrere Autoren, ein Buch über die Situation in den Philippinen schreiben.

Die Philippinen, bis heute das katholischste Land in Asien, sind seit 1565 spanische Kolonie, aber „in Madrid regieren und auf den Philippinen leben ist zweierlei“. Die spanische Krone ist weit, verschiedene spanische Mönchsorden sehr nah, so dass deren Einfluss, vielfach als „Frailokratie“ (von „frailes“, sprich „Brüdern“ abgeleitet) als bedeutender als die formale Macht des offiziellen Statthalters der Krone eingeschätzt wird.

Das Kollektiv-Projekt scheiterte und Rizal machte sich alleine an die Arbeit.

Eine der Hauptfiguren des Romans ist der junge Ibarra, der nach sieben Jahren Aufenthalt in Europa auf die Philippinen zurückkehrt um das väterliche Erbe anzutreten und seine Kindheitsliebe Maria Clara zu heiraten.

Warnungen vor den Fallstricken der tatsächlichen lokalen Machtverhältnisse schlägt Ibarra in den Wind, er werde nicht vor „grotesken Götzen den Kopf beugen“. Sehr schnell gerät Ibarra jedoch in das Wirkgeflecht lokaler und religiöser Autoritäten. Vor allem die Intrige eines Paters, selbst alles andere als ein Heiliger, der aus seinem fundamentalistischen Klerikalismus heraus bereits Ibarras Vater in den Tod getrieben hat, stellt sein Leben und das seiner Braut komplett auf den Kopf.

Ibarra macht eine Verwandlung durch. Zu Beginn ist er zufrieden damit, „dass unser Volk sich nicht beklagt, dass es nicht leidet wie die Völker anderer Länder, und das haben wir der Religion zu verdanken und dem Wohlwollen der Regierenden“. Seine dramatischen persönlichen Erfahrungen weiten ihm aber den Blick auf Unterdrückung, Ausbeutung und Perspektivlosigkeit seiner Landsleute und er schließt sich der Auffassung an, dass „der Frieden nicht das höchste Gut ist“.

Zu einem changierenden Kontrastprogramm zur Radikalisierung Ibarras wird Elias, der ihn zuerst zum Kampf bewegen, ihn dann aber davon abhalten will, da die Rechnung solcher Aufstände immer die Unschuldigen und Wehrlosen bezahlen müssten.

Ibarra aber will um jeden Preis „grundlegende Reformen bei der bewaffneten Macht, bei der Geistlichkeit, in der Rechtsprechung. Mehr Achtung vor der Menschenwürde, mehr Sicherheit für den Einzelnen…,weniger Privilegien für eine Organisation, die so gerne Missbrauch damit treibt“.

Spät sieht er „das furchtbare Krebsgeschwür, das diese Gesellschaft befallen hat, das sich in ihr Fleisch frisst und das man mit scharfen Messern ausschneiden muss. Meine Feinde haben mir die Augen geöffnet, sie haben mir die schwärende Wunde gezeigt….Seit 300 Jahren strecken wir Ihnen die Hand hin, bitten, um ihre Liebe, sehnen uns danach, sie unsere Brüder zu nennen. Und wie erwidern Sie das? Mit Schimpf und Spott, sie sprechen uns sogar ab, menschliche Wesen zu sein! Es gibt keinen Gott, es gibt keine Hoffnungen, es gibt keine Menschlichkeit! Es gibt nur das Recht der Gewalt!“

„Ich werde dieses unwissende Volk wachrufen, ich werde ihm sein Elend vor Augen führen! Es soll nicht denken, die anderen wären Brüder, denn es gibt nur reißende Wölfe! Ich werde ihnen sagen, dass gegen diese Unterdrückung das ewige Recht des Menschen steht, seine Freiheit zu erobern!“

„Noli“ ist mit seiner poetischen, ironischen und sarkastischen Sprache eine gut verpackte, aber schonungslose Analyse der kolonialen Philippinen. Das Buch ist, und so wurde es von den spanischen Autoritäten auch verstanden, ein Aufruf zur Selbstermächtigung: Sie, gemeint sind die Spanier, „haben immer recht, weil wir ihnen immer recht geben! Geben wir einmal uns selber recht und reden dann weiter“.

Für alle Beteiligten kommt es zu einem dramatischen, teilweise offenen Ende.

Für den alten Philosophen Tassio, der Kirche und Gesellschaft permanent den Spiegel vorhält, liegt Finsternis über den Philippinen. Die Aufklörung ist weit. Er ist aber auch überzeugt, dass der Mensch nicht in der Lage (ist), den Fortschritt im Keim zu ersticken…Das Dogma, der Galgen und der Scheiterhaufen, die ihn aufzuhalten, versuchen, treiben ihn nur voran“.

Daher trotz allem kein Roman der Hoffnungslosigkeit. Vielleicht liegt gerade darin seine historische Bedeutung.

Seine Strategie zur Ausmerzung des Krebsgeschwürs und Gesundung seines Vaterlandes legt Rizal in seinem Nachwort zur Urausgabe von 1887 offen:“ Ich werde mit dir verfahren, wie es die Alten mit ihren Kranken taten. Sie stellten sie auf den Stufen des Tempels zur Schau, damit jeder, der kam, die Gottheit anzurufen, ihnen ein Heilmittel vorschlüge. Zu diesem Zweck werde ich versuchen, deinen Zustand getreulich und schonungslos zu beschreiben. Ich werde einen Zipfel des Schleiers lüften, der das Übel bedeckt, und alles der Wahrheit opfern, selbst die Eigenliebe, denn als dein Sohn, leide ich ebenfalls an deinen Fehlern und Schwächen.“

„Noli“ gilt als eines der meistgelesenen Bücher in den Philippinen. Das scheint zunächst einleuchtend, da es seit 1956 Pflichtlektüre an den Schulen und Universitäten ist.

Die Realität und tatsächliche Grundlage seiner Wirkung dürften jedoch etwas anders aussehen. Über die Perzeption sowohl von „Noli me tangiere“ als auch „Die Rebellion“ bestehen abseits der allgemeinüblichen Bewertung durchaus unterschiedliche Auffassungen. Sehr instruktiv hierzu der Essay der philippinischen Schriftstellerin Caroline Hau, (Autorin von „Stille im August“ , siehe Besprechung im Blog vom 11. Oktober 2025): „Über das Nichtlesen von Rizal. Warum Missverständnisse für die Langlebigkeit zweier philippinischer literarischer Meisterwerke entscheidend sind“, in: www.literatur.review vom 10.12.2024.

Zum Abschluss einige Empfehlungen bzw. Hinweise:

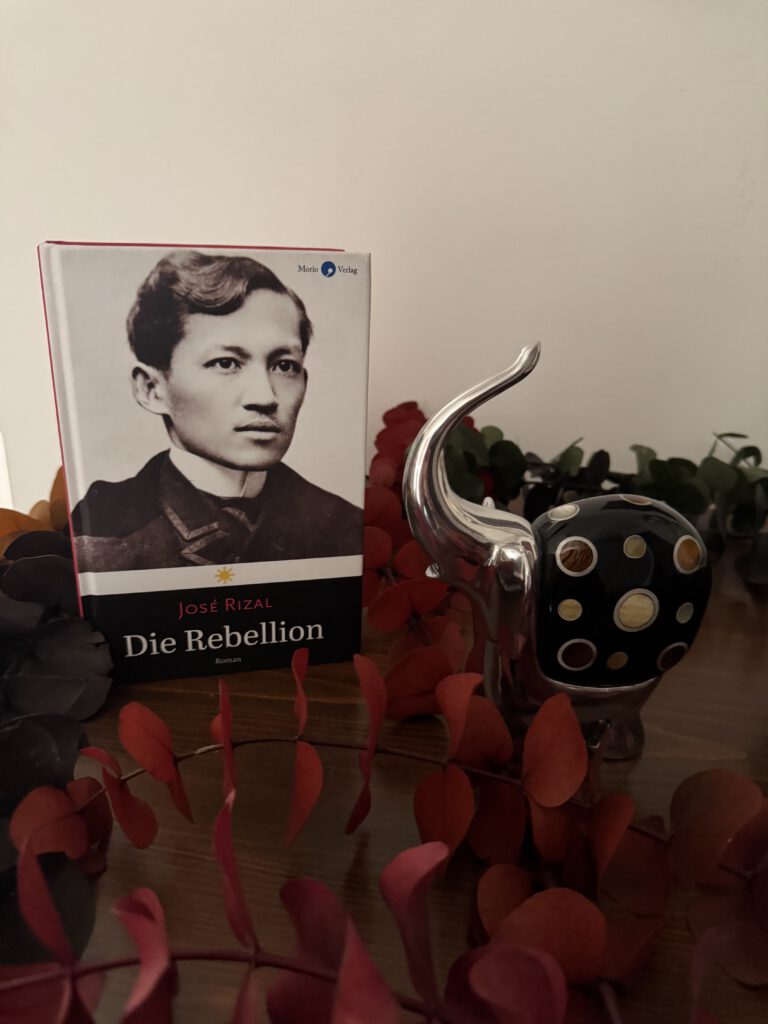

Im Anschluss an „Noli“ sollte „Die Rebellion“ von Rizal (in einer neuen Auflage im Morio/ @mitteldeutscherverlag erschienen) gelesen werden.

Sehr lesenswert auch Annette Hug, Wilhelm Tell in Manila, 2. Auflage, @wunderhornverlag.

Eine Rizal-Biographie will ich noch lesen, kann daher nur darauf hinweisen: Dietrich Hart, José Rizals Kampf um leben und Tod. Facetten einer kolonialismuskritischen Biografie, 1. A. 2015. Dauerhaft frei verfügbar (Open Access) auf der E-Book_Plattform der Uni-Heidelberg: https//books-ub.uni-Heidelberg.de/heibooks.

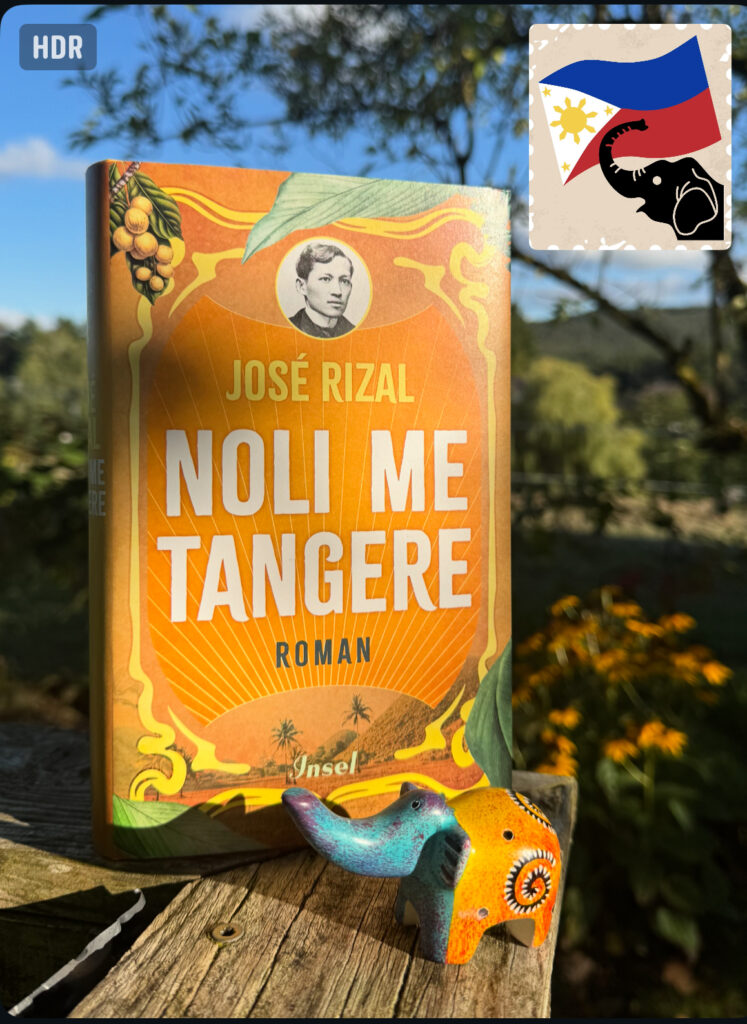

José Rizal, Noli me tangere, 2025 Insel Verlag