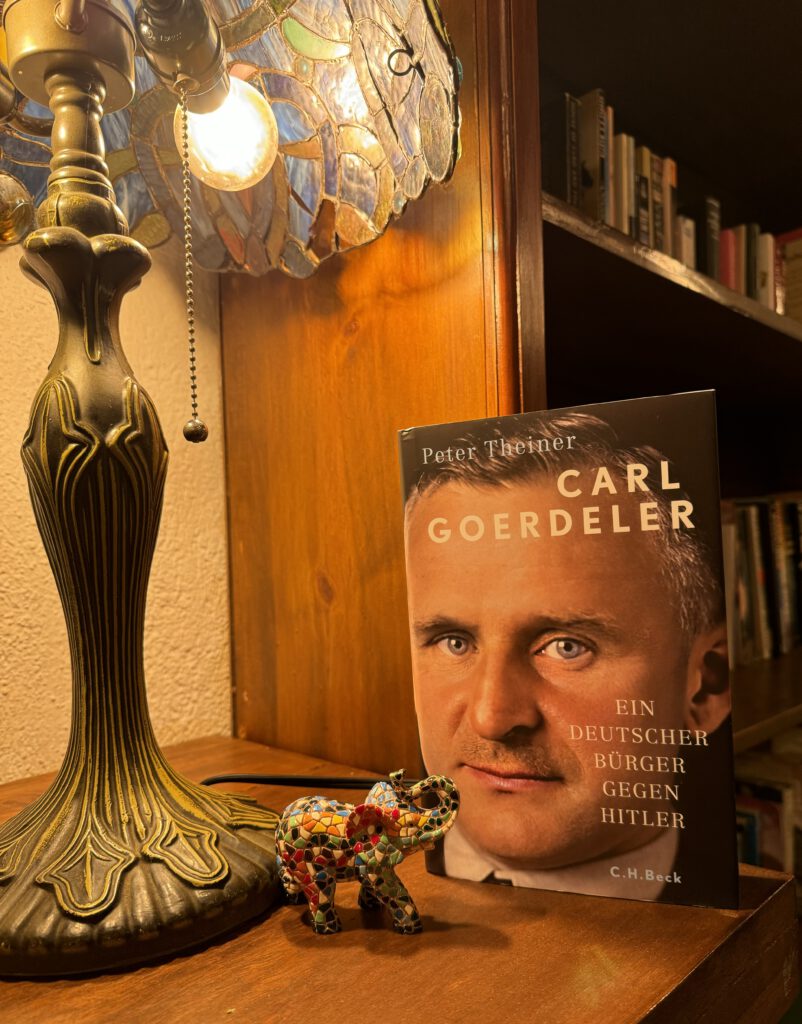

von Peter Theiner

Carl Goerdeler ist sicherlich eines der prominentesten Gesichter des zivilen Widerstandes gegen Hitler. Sein Auftritt in dem entwürdigenden Schauprozess vor dem Volksgerichtshof unter dem Nazi Schergen Freisler hat sich in das kollektive Gedächtnis Deutschlands eingebrannt.

Goerdeler wurde am 2. Februar 1945 in Berlin-Plötzensee hingerichtet. Sein Vermächtnis bleibt als Mahnung und Verpflichtung.

Oft wird kritisiert, dass die Erinnerung an den Widerstand zu sehr auf den 20. Juli 1944 fokussiert wird und andere Initiativen überlagert. Dies trifft auch auf die Rolle Goerdelers zu. Soweit erkennbar, hat sich die öffentliche Perzeption dieser Biographie bisher in Grenzen gehalten. Nur die SZ, die LVZ, der MDR und der DF haben sie rezensiert. Sofern mir da nicht Einiges entgangen sein sollte, ein beschämender Befund.

Carl Goerdeler auf den ihm gebührenden Platz in der Geschichte des Widerstands gegen das Nazi-Regime gestellt zu haben, ist das bleibende Verdienst dieser Biographie.

Carl Goerdeler, Jahrgang 1884, stammte aus einer traditionellen ostpreußischen Beamtenfamilie, damit verbunden ein ihn lebenslang prägendes Wertegerüst. Auch sein christlicher Glaube „war für ihn eine moralische Ressource, die ihm in gewissen Fragen den Rücken stärken würde“.

Goerdeler studierte Jura, sammelte Erfahrungen im Bankwesen und erwarb ein profundes Verständnis wirtschaftlicher Zusammenhänge. Sehr früh entschied er sich für eine kommunalpolitische Laufbahn, in der er mehr persönliche Handlungsfreiheit und sich näher an den Lebensrealitäten der Menschen sah. Goerdeler blieb zeitlebens ein entschiedener Verfechter der kommunalen Selbstverwaltung.

Goerdeler, seit 1930 in Leipzig tätig, erwarb sich auch auf nationaler Ebene einen soliden Ruf als hervorragender Kommunalpolitiker und wurde selbst als Kandidat für das Amt des Reichskanzlers der Weimarer Republik gehandelt. Dies führte zu zahlreichen Kontakten in Politik und Wirtschaft, die ihm auch während seiner Widerstandszeit nützlich waren.

Diesem gefestigten Ruf hat er es zu verdanken, dass er bei der Machtergreifung der Nazis nicht, wie die große Mehrheit aller anderen nicht NS-Bürgermeister, aus dem Amt entfernt wurde. Die Nazis, so die Einschätzung des Biografen, wollten sich zunächst nicht mit einem derart anerkannten und beliebten Oberbürgermeister anlegen, sich vielmehr seine Expertise zu Nutze machen.

Dieser „selektiven Indienstnahme“ seitens der Nazis entsprach der Versuch Goerdelers, weitere destruktive Entwicklungen zu verhindern, den „Normen-Staat“ gegen den „Maßnahmen-Staat“ der Nazistrategie zu schützen. Deutlich wurde aber auch, dass sich Goerdeler durch die Nazis inhaltlich oder institutionell nicht würde vereinnahmen lassen. Die Ambivalenz liegt nach Theiner darin begründet, dass „immer wieder..in seiner Biografie dieses ungewöhnliche, für manche Zeitgenossen fremde Urvertrauen (ist), so etwas wie die Chance einer finalen Durchsetzung der menschlichen Vernunft zu erkennen“. Darin liegt sicher eine der größten und langandauernden Fehleinschätzungen Goerdelers begründet.

Theiner sieht daher in Goerdeler keinen „entschiedenen Widerstandskämpfer der ersten Stunde“. Goerdeler hat danach „den sich ankündigenden Zivilisationsbruch zunächst nicht erkannt“.

Goerdeler war wie sein Vater Mitglied der DNVP, verließ die Partei aber wegen ihres nazifreundlichen Kurses unter Parteichef Hugenberg.

Dass Goerdeler nicht in das Prokrustes-Schema eines traditionellen Nationalkonservativen passt, wird auch an seiner sozialpolitischen Orientierung deutlich. Bereits den Führungsschichten des Kaiserreiches warf er Versagen vor, da „sie die berechtigten Ansprüche der abhängig Beschäftigten auf sozialen Ausgleich und politische Teilhabe abgewiesen und sich stattdessen auf die Bekämpfung der organisierten Arbeiterbewegung verlegt hätten“. Goerdeler teilte nicht die „Angst vor dem roten Lappen“.

Darauf ist mit zurückzuführen, dass sich sowohl sozialdemokratische Gewerkschafter und Politiker wie Wilhelm Leuschner oder sozialpolitisch engagierte christliche Demokraten wie Jakob Kaiser Goerdeler annäherten.

Theiner verschweigt nichts. So erwähnt er, dass der 19-jährige Student Goerdeler als Berichterstatter seiner Studentenverbindung mit dem Auftrag, den Kontakt der Verbindung zu jüdischen Studenten zu unterbinden „zentrale Ersatzstücke, Elemente des akademischen Antisemitismus, zu einer Art Kampfansage an jüdische Kommilitonen“ zusammenfügte. Dennoch nimmt Theiner Goerdeler, der sich lange Zeit gegenüber dem Vorwurf eines hartnäckigen Antisemitismus ausgesetzt sah, ausdrücklich in Schutz.

Sein aktives Eintreten für jüdische Geschäfte oder Künstler in Leipzig zeige, so Theiner, ,,dass es „sich dabei nicht um eine gleichsam dogmengeschichtlich als lebenslang eingefrorene Essenz seiner Identität“ handelt. Hierzu passt, dass Goerdeler 1937, nachdem auf Druck der örtlichen NSDAP das Denkmal von Mendelssohn Bartholdy in Leipzig gegen seinen ausdrücklichen Willen abgerissen wurde, von seinem Amt als Oberbürgermeister zurücktrat. Der Weg in den Widerstand war endgültig eingeschlagen.

Goerdeler brachte die Gründung eines jüdischen Staates in die Diskussion und ließ keine Gelegenheit aus, besonders auch gegenüber ausländischen Gesprächspartnern und Regierungen

die Nazi-Verbrechen in Polen und gegenüber den Juden anzuprangern und ins Bewusstsein zu bringen. Er ist für seinen Biografen daher „ein früher Beleg für die Brüchigkeit einer These von einem allgemeinen Bündnis konservativer Eliten mit der braunen Bewegung“.

Goerdeler wird als optimistischer Charakter gezeichnet, dem „„Dienstgedanken“ von „Leistungseliten“ verschrieben. Er galt als ein rationaler, verantwortungsethisch orientierter Politiker, „nicht empfänglich für die charismatische Ausstrahlung eines politischen Führers“. Und schon gar „keine Spur von Optimismus, nationalem Taumel oder einer illusionären Hoffnung auf eine große Zukunft mit einem dann milderen Regime mit einem gesättigten „Führer“ trifft man bei ihm an, wenn von Hitlers „Siegen“ die Rede war“.

Manchen, auch ausländischen Gesprächspartnern erschien er jedoch als sanguinisch bis draufgängerisch und unvorsichtig. Unzweifelhaft war Goerdeler eine gelungene Kombination zwischen breit angelegten Interessen sowie intellektueller Tiefe und Schärfe. Davon zeugen seine zahlreichen Denkschriften nicht nur zu seinen Spezialthemen der Selbstverwaltung und Wirtschaft. Die künftige Rechts- oder die europäische Nachkriegsordnung beschäftigten ihn ebenso wie die internationale Staatenkooperation.

Hinzu kamen eine charismatische „unvergrübelte Beredsamkeit und Begeisterungsfähigkeit“, mit ausschlaggebend dafür, dass er im zivilen wie militärischen Umfeld des Widerstandes als „Herz“ oder „Motor“ galt, der, so der Mitverschwörer Fabian von Schlabrendorff, „die Widerstandsbewegung durch alle Täler und alle Tiefen hindurchtrieb“.

Nach seinem Rücktritt kam er in Kontakt mit dem Unternehmer Robert Bosch. Mit ihm und war er sich schnell einig, dass „nicht alleine in zivilen, sondern auch in militärischen Kreisen für die Gedanken eines Staatsstreiches geworben werden müsse“.

Bosch wie Goerdeler handelten gegen ihre eigenen materiellen Interessen, „ihr gemeinsame Nenner waren Normen und Tugenden aufgeklärter Bürgerlichkeit, wie sie sich bei Goerdeler im Begriff „Anstand“ verdichteten„.

Deutlich wird, dass Goerdeler trotz seines anfänglichen Bemühens, Grundlegendes „systemimmanent“ zu verändern oder zu verhindern, dann doch schneller und illusionsloser als viele andere sah, zu welchen Konsequenzen die zu erwartende Radikalisierung des Nazi-Regimes führen würde.

Der Widerstand gegen Hitler speiste sich von Beginn an aus sehr unterschiedlichen Richtungen und Überzeugungen, parteipolitischen, kirchlichen, zivilen und individuellen.

Auch wenn Goerdeler aufgrund seiner vorherigen beruflichen und politischen Verbindungen in Deutschland selbst, aber auch im Kontext seiner anschließenden zahlreichen Auslandsreisen viele Kontakte knüpfen konnte, weist Theiner daraufhin, dass „wer die Dinge im Staat Hitlers nicht hinnehmen wollte und nach Auswegen suchte, sich allenfalls auf eine äußerst dünne Personaldecke stützen“ konnte. Auch hatten „anders als Diplomaten und Offiziere…Oppositionelle und Widerstandskämpfer aus der Zivilgesellschaft keine Institutionen mit eingespielten Kommunikationsapparaten im Hintergrund“ zu Verfügung. Auch Widerstand aus der Wirtschaft war eher ein seltenes Beispiel.

Goerdeler hatte sehr viel Energie und Hoffnungen in den so genannten September-Aufstand gesetzt. Ziel war, Hitlers Sudeten-Pläne mit ausländischer Hilfe scheitern zu lassen und damit das Militär zum Eingreifen zu bewegen. Hitler aber blieb durch das Münchner Abkommen wieder einmal siegreich und konnte sich, ohne einen Schuss abzugeben, das Sudentenland einverleiben.

Goerdelers Urteil über die Treffen Chamberlains mit Hitler und das Münchner Abkommen war eindeutig: „Zugeständnisse allein stellen einen Diktator niemals zufrieden. Sie machen ihn nur noch hungriger“. Die darin enthaltene Botschaft hat bis in unsere „Zeitenwende“ an Aussagekraft nichts verloren.

Für Goerdeler war ein Zusammenwirken des zivilen und militärischen Widerstandes für einen durchschlagenden Erfolg unabdingbar. Damit lag er zweifellos richtig. Diese für sich allein schon schwierige Konstellation dann aber auch an ausländische Zusicherungen binden zu wollen verkomplizierte die Strategie bis hin zur Unmöglichkeit.

Die Tragik der notwendigen Verknüpfung des zivilen und militärischen Widerstandes war jedoch hausgemacht und wesentlich mit in der „resignativen Selbstverknechtung“ der militärischen Führungseliten begründet. Verschärft wurde dies durch „die existenzielle Verlassenheit der zivilen Verschwörer im Zeichen der permanenten „totalitären Revolution““ der NS-Diktatur.

Die Analyse seiner rastlosen Tätigkeit als Netzwerker und Brückenbauer in der Zivilopposition und der Überzeugungsarbeit in militärischen und ausländischen Kreisen zeigt Goerdeler als großen Treiber wie Getriebenen angesichts der sich immer katastrophaler entwickelnden Situation.

Sehr gut herausgearbeitet wird die sich permanent wandelnde und äußerst komplexe Situation, innerhalb derer sich die Widerstandsbereiten orientieren und koordinieren mussten.

Zudem waren die Widerstandsbewegungen auch unterschiedlicher Auffassung bis zerstritten, Theiner macht dies wesentlich an dem Gegensatz zwischen Gesinnungs- und Verantwortungsethik fest. Aber natürlich gab es auch weitere Unterschiede weltanschaulicher Art oder die Zukunftsvorstellungen betreffend, wie sie Theiner zwischen Helmuth James Graf von Moltke vom Kreisauer Kreis und Goerdeler herausarbeitet.

Selbst bei Goerdeler war eine Hürde insofern gegeben, als er zwar den Umsturz wollte, „jedoch nicht durch die umstandslose Liquidierung Hitlers“, vielmehr müssten „die Deutschen selbst mit ihrem NS-Regime in einem öffentlichen Gerichtsprozess abrechnen“. Neben seinem Rechtsstaatsempfinden stand hier auch die Befürchtung Pate, ansonsten eine neue Dolchstoßlegende zu schaffen.

Die selbst gestellte Herkules-Aufgabe bestand darin, dass

„Goerdeler mit seinen Koalitionsplänen versucht (hat), politische Exponenten der verfestigten antagonistischen Lager und

sozialmoralischen Milieus der deutschen Gesellschaft – Sozialdemokraten, Liberale, Vertreter des politischen Katholizismus, Konservative –, die nicht der totalitären Versuchung erlegen waren, in einen rechtsstaatlich gebundenen, demokratiekonformen Diskurs zu ziehen, um eine systemische Alternative zum Hitler-Staat auf den Weg zu bringen“.

Diese Arbeit gesellschaftlichen Brückenbaus, so vergeblich sie mit dem Ziel der Beseitigung des Nazi-Regimes war, so wichtig und fruchtbringend erwies sie sich jedoch nach Kriegsende.

Der Autor nähert sich Goerdeler mit großer Sympathie und Respekt. Diese Biografie ist jedoch keine Hagiographie.

Bestimmte Haltungen und Verhaltensweisen Goerdelers, sei es während seiner Studienzeit oder in den Jahren 1933 bis zu seinem Rücktritt 1937 vom Amt des Leipziger Oberbürgermeisters werden in Auseinandersetzung mit Goerdeler kritischer bis negativ beurteilenden Perzeptionen hinterfragt. Theiner kommt dabei zu abwägenden und überzeugenden Urteilen.

Dieses Buch geht weit über eine bloße Biographie hinaus. Wer sich als junger Mensch erstmals mit dem Widerstand befasst, wird in diesem Buch mehr über die realen Rahmenbedingungen des Widerstands lernen als nur über die Rolle Goerdelers.

Wohltuend empfinde ich die abwägende Beurteilung der Rolle Goerdelers in den komplexen, sich permanent wandelnden und vor allem lebensgefährlichen Konstellationen und Gemengelagen des Versuchs, einen einheitlichen Widerstand zu organisieren.

Zudem hebt sich das Buch wohltuend ab von so manchen besserwisserischen Attitüden und Vorwürfen Spätgeborener, die dazu noch meinen, sich in entmythologisierenden Anstrengungen ihre parteipolitischen oder persönlichen Aversionen vom Leib schreiben zu müssen.

Angesichts der in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland aus verschiedenen politischen Richtungen festzustellenden Pervertierung des Widerstandsbegriffs ist die Lektüre dieser Biografie gerade auch jungen Menschen dringend zu empfehlen.

Die Erfahrungen der Deutschen mit der ersten deutschen Demokratie, der Weimarer Republik, fiel für die allermeisten sehr gemischt bis negativ aus. Dies, nicht unwesentlich mitverursacht durch die Nazis selbst, bildete mit den Hintergrund für deren Aufstieg. Die Brandstifter erklärten sich zu Feuerwehrleuten. Zu spät bemerkten viele, was Demokratie und Rechtsstaat für jeden einzelnen doch bedeuten.

Leben und Wirken Goerdelers haben eine Botschaft an uns alle: Alles dafür zu tun, dass demokratische Verhältnisse, so schwierig, so unbefriedigend sie im Prozess und im Ergebnis manchmal auch sein mögen, erhalten bleiben. Daher ist es auch wichtig, der Missachtung, der Untergrabung unserer Demokratie durch Fundamentalisten und Extremisten, gleich welcher politischen Couleur, mit aller Entschiedenheit entgegenzutreten.

In einem Punkt möchte ich Theiner widersprechen, der zu Beginn meint, dass wenig dafür sprach, „dass Carl Goerdeler einmal „Motor“ des bürgerlichen Widerstand des gegen Hitler und das NS Regime werden sollte“. Liest man den beeindruckenden Werdegang Goerdelers, dann kann man eher der umgekehrten Auffassung sein, dass gerade Männer wie er mit ihrem Wertesystem dazu berufen waren, bürgerlichen Widerstand gegen das Terrorregime der Nazis zu leisten. Leider gab es zu wenige Goerdelers in diesen entscheidenden Jahren.

Politik und Vertrauen leben vom Vorbild. Goerdeler war, ist und bleibt ein Vorbild.

Peter Theiner

Carl Goerdeler. Ein deutscher Bürger gegen Hitler

Beck Verlag 2024

ISBN: 978 3 406 82146 2

#carlgoerdeler

#widerstandgegenhitler

#deutscherwiderstand

#bookstagram

#tbr

#petertheiner

#beckverlag

#drittesreich