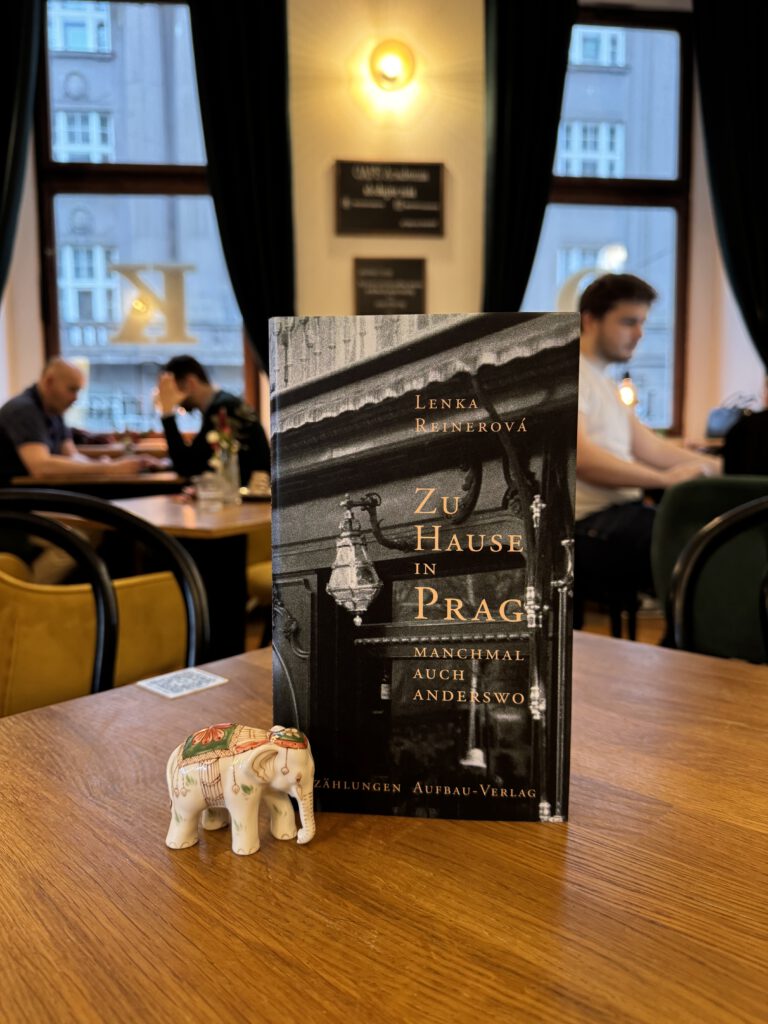

In der kleinen Prager Buchhandlung „Spolecnost Franze Kafky“ stieß ich auf dieses Buch der bis mir dahin unbekannten Autorin. Allein die wenigen biographischen Angaben im Klappentext genügten für den Entschluss: Dieses Buch wird nicht nur gekauft, sondern auch sofort gelesen. Gesagt, getan und nicht bereut.

Reinerová, 1916 in eine bürgerliche jüdische Prager Familie geboren, starb 2008 in Prag. In diesem langen Leben hat sie die Tragödien ihres Landes und Europas erlebt und überlebt und wurde zur literarischen Zeitzeugin.

Die titelgebende Erzählung nimmt uns mit auf ihre biographische Reise.

Der Einstieg alleine ist bezeichnend. Sie sieht auf den Treppen zur Londoner Royal Festival Hall eine junge, offensichtlich obdachlose Frau und nennt sie, der Ähnlichkeit mit Virginia Woolf wegen, für sich Virginia.

Beim Blick auf die „abgelegten Paketen ähnelnden Häuflein“ der Obdachlosen macht sie eine ganz persönliche überraschende Entdeckung.

In der Geschichte ihres erzwungenen Nomadentums, ihrer Exile, ihrer Vertreibungen stellt sie fest: „Wo immer ich gewesen bin, wohin mich auch meine unruhigen Geschicke verschlagen haben, stets und überall war ich mit einem Dach über meinem Kopf versehen“. Von diesen ihren „verschiedenartigen vier Wänden“ will sie Virginia erzählen und bezieht diese junge Unbekannte im Verlaufe der Erzählung immer wieder monologartig mit ein.

Einem glücklichen Zufall ist es zu verdanken, dass die Berufsanfängerin bei Kriegsausbruch im Ausland ist und so als Jüdin nicht in die Hände der Nazis fällt. Ihr gelingt die Weiterreise nach Paris, nach gelungenem Start wird sie verhaftet, Gefängnis- und Lagerhaft folgen. Sie kann ein Visum nach Mexiko ergattern, das Schiff wird jedoch aufgebracht und die Geschichte wiederholt sich, Gefängnis und Lagerhaft in Marokko.

In Mexiko trifft sie einen Freund aus Prag wieder, sie heiraten. Nach Kriegsende geht sie mit ihrem Mann zunächst in dessen Heimat nach Belgrad und fragt sich, ob eine Rückkehr nach Prag nach dem Verlust ihrer Familie überhaupt noch verlockend sein kann.

Dieser Lebensbericht ist nicht erschöpfend, beschränkt sich auf die grossen Linien. Sie berichtet nüchtern, sachlich, fast distanziert, kaum klagend oder gar larmoyant über diese Irrungen und Wirrungen, denen sie über Jahre ausgesetzt war.

Zusammenfassend bewertet sie diese Jahre als dramatisch, mitunter auch tragisch „doch immer aufregend, neu und also im Grund genommen bereichernd“.

In ihrer trotz der vielen Herausforderungen optimistischen Annahme dessen, was das Leben einem Menschen zufügen kann, verschweigt sie aber auch nicht das belastende Grundrauschen des Exils: „ Dieses Fortgerissensein war es, das einem auch in Augenblicken des Frohseins in der Fremde, unterdrückt und verwunschen, still auflauerte und den Menschen mit uferloser Traurigkeit überschwemmte.“

Auch die komplexe Problematik der Rückkehr aus dem Exil fasst sie knapp zusammen: „Der Freude der Heimkehr folgte viel Bitterkeit und Enttäuschung.“

Aber obwohl sie ihre gesamte Familie verloren hatte teilt sie nicht das Lebensfazit des alten deutschen Gewerkschafters Hermann Duncker, der ihr sagte: „Wenn ich meinen Erinnerungen nachhänge, gehe ich über einen Friedhof“.

Die Autorin kommt für sich zu dem versöhnlichen Schluss: „Aber zu Hause, das weiß ich verlässlich, richtig zu Hause bin ich in Prag“.

Das hat, neben ihrem optimistischen Grundsatzurteil sicher auch etwas zu mit Büchern und ihrer Leseleidenschaft zu tun.zu tun. Die erlösende Frage in ihrer langen Einzelhaft in Frankreich lautete: „Möchten Sie etwas lesen, Madame?“

Gerne hätte ich mehr erfahren über ihre Zeit in der Tschechoslowakei nach dem Krieg, ihre Verhaftung im Zuge einer der brutalen stalinistischen Säuberungswellen, den Prager Frühling und ihren Ausschluss aus der KP im Kontext der „Normalisierung“ nach der Niederschlagung der Reformbemühungen durch die sozialistischen Bruderstaaten des Warschauer Paktes unter der glorreichen Führung der Sowjetunion.

Im zweiten Teil des Buches geht es um den „Hausengel“, wohlgemerkt nicht den von einer „himmlischen Obrigkeit zugeteilten“ Schutzengel. Den Hausengel „muss man aus eigener Kraft mitschaffen“. Er ist ein „Unruhegeist und der geduldige Zubringer guten Mutes“.

In der ersten Geschichte geht es um das Lebensthema Reinerovás, Flucht, Exil, Ausharren in der Transitexistenz…der aus Brünn stammende Arzt, Dr. Michal Racek, wartet in Marseille auf die ersehnte Schiffspassage in die USA um den Nazis zu entkommen. Auf der Flucht und über Monate in Marseille vereinsamt gelingt ihm wider Erwarten, die Zufallsbekanntschaft zu der jungen Tschechin Darinka zu vertiefen.

Sie arbeitet im Widerstand gegen die Nazi-Besatzung, wird zum Vorbild für Michal und bringt ihm ihr Konzept des Hausengels nahe: „Der kommt, wenn er merkt, dass man selbst den guten Willen hat, sich nicht von einer bösen inneren oder äußeren Gefahr unterkriegen zu lassen, ganz allein damit jedoch nicht fertig werden kann. Da hilft er dann und ebnet auch den Weg zu den Mitmenschen“.

Der Einsatz Darinkas und ihrer Freunde, die ihr Leben trotz der alltäglichen Gefahr als gut empfinden, „weil wir ihm einen Sinn gegeben haben“, öffnet Michal die Augen über das, was er als seine „leere Existenz“ empfindet. Diese Selbsterkenntnis und die Tatsache, dass er sich in Darinka verliebt hat, stellen seine Reisabsichten auf den Prüfstand. Wo liegt der Sinn seines Lebens, auch wenn er dieses mit Darinka nicht wird teilen können? Endlich erhält er die so lange ersehnte Schiffspassage. Nun muss er sich entscheiden.

In der zweiten sehr viel kürzeren Erzählung verknüpft die Autorin das Jüdisch- und damit Anders-Sein der Hauptfigur Hanna, Patientin in einer Kurklinik, mit dem Schicksal aus anderen Gründen gemiedener, ausgeschlossener Menschen und zeigt, welche aufschließende, ja heilende Kraft in menschlicher Zuwendung liegen kann.

Reinerová hat eine Reihe weiterer Bücher geschrieben, meist nur noch antiquarisch zu erhalten. Mich hat „Zu Hause in Prag begeistert“. Es ist nie zu spät, eine Autorin zu entdecken. In diesem Falle doppelt schön, dank eines Zufalls und in ihrer Heimatstadt.

Lenka Reinerová: Zuhause in Prag – Manchmal auch anderswo. Aufbau Verlag 2000. ISBN:978-3351023874