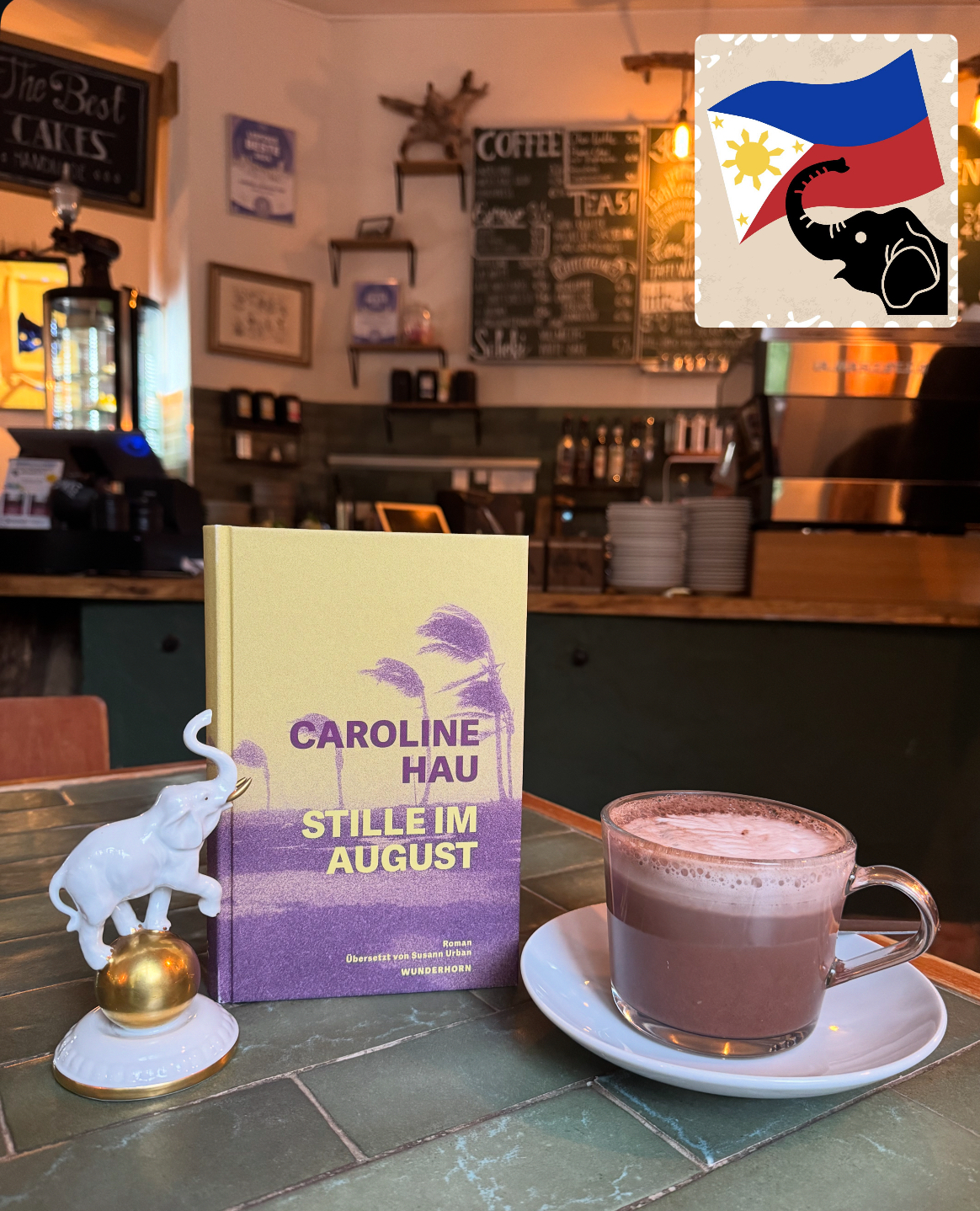

Review also in English! Reseña también en español! „Stille im August“ schildert die Lebensgeschichte zweier Filipinas, pinays, die als Kinder über Jahre miteinander aufgewachsen sind, aber aus sehr unterschiedlichen sozialen Schichten kommen, und deren Lebenswege sich nach vielen Jahren in der Heimat erneut kreuzen. Racel, 45, ist eine von vielen Millionen philippinischer Frauen, die als Hausangestellte im Ausland arbeiten. Wie es in den Philippinen sehr häufig heißt: „Unser Exportschlager sind unsere Menschen!“ Wie viele Mütter hatte auch Racels Mutter Angela den Traum, dass es ihre Tochter einmal besser haben sollte als sie. Racel wurde Lehrerin, verdingte sich dann aber mit 23 Jahren als Hausmädchen in Singapur und verdient so mehr als das Doppelte eines Lehrergehalts in den Philippinen. Schon auf den ersten Seiten erhalten wir einen ungeschminkten, komprimierten Einblick in die Lebensrealität dieser Hausangestellten. Trotz des guten Lohns, das Paradies sieht anders aus . Racel hat einen 16 Stunden Tag, ihr Sozialleben in Manila reduziert sich auf das sonntägliche Zusammensein mit anderen Filipinas: „In der toten Zeit zwischen diesen Zusammenkünften scheuert das Schweigen an mir. Manchmal vergehen Tage, an denen ich nichts sage, außer „Ja, Mam“, „Nein, Mam, „Sofort, Mam“. Das Kind, das ich auf dem Arm habe, hat einen größeren Wortschatz.“ Hausangestellte haben oft keinen Namen, sondern heißen nur „Du“. Und in Singapur wie den Philippinen gibt es viele „unsichtbare Zäune“: Man wird beurteilt nach der Hautfarbe, „dem Zustand unserer Zähne, nach unserer Sprache, unserem Dialekt, unseren Kleidern und Schuhen, danach, wie wir gehen und stehen, nach dem, was wir essen, nach den Vierteln, die wir mit Beschlag belegen, den Menschen, die unsere Verwandten und Freunde sind.“ Daher machen sich diese Menschen keinerlei Illusionen: „Wir ausländischen Arbeiter sind wie Gespenster. Wir sind sichtbar und unsichtbar, drinnen und draußen, da und nicht da. Wir leben mit Familien, ohne ein Teil von Ihnen zu sein. Wir arbeiten zu Hause, ohne zu Hause zu sein, wir sind an das Haus gebunden, und wir verschwinden mit den Möbeln und Wänden, verschwinden um Ecken, spielen in den Augen und Gedanken dieser Menschen kaum eine Rolle.“ Andererseits sind sich diese Frauen ihres Wertes bewußt: „Der Schweiß unserer Frauen bietet etwas, was nicht greifbar ist, das Geschenk der Zeit an andere Frauen, damit diese arbeiteten, spielen, träumen, Dinge verändern und gestalten können“. Racel muss zwei Wochen Urlaub nehmen, um in ihrer Heimat nach ihrer nach einem Taifun verschwundenen Mutter zu suchen. Diese Reise wird zu mehr als einem „Zwangsurlaub“, sie wird zur Heimkehr, zur Erinnerung an ihre eigene Vergangenheit. Sie findet ihre Mutter nicht, aber sie entdeckt eine ihr unbekannte Frau über die Geschichten, die andere Menschen ihr nun nach ihrem Verschwinden erzählen: „(Und doch gibt es) all diese Geschichten über meine Mutter, kunstvolle von anderen Menschen gewebte Stoffe, wohin gegen meine schlicht und einfach farbig ist.“ Offen bleibt, ob ihre Mutter schon lange eine verdeckte politische Rolle auf Seiten der Guerilla spielt und vielleicht sogar zu diesen in die Berge geflüchtet ist. Erinnerungen an ihre Kindheit steigen auf. Seit ihrem 12. Lebensjahr musste Racel arbeiten. Zum prägenden Einfluss wurde die Zeit zwischen dem Pfanzen und der nächsten Ernte, „Tiempo muerto“ -„Tote Zeit“, genannt, in der deutschen Fassung als „Stille im August“ übersetzt. Der Originaltitel trifft es besser, denn diese Zwischenzeit war gekennzeichnet durch Arbeitslosigkeit und Hunger und bedeutete, „Jahr für Jahr durch das Fegefeuer zwischen Leben und Tod zu gehen“. Zur prägenden Erfahrung Racels an ihre Kindheit wird ihr heimlicher Unterricht bei einer politischen Aktivistin, Tina, die ihr Denken beibringt und an die politisch einflussreichen Bücher des Nationalhelden José Rizal heranführt („Noli me tangere“ und „Die Rebellion“) und später von den Schergen der Militärdiktatur ermordet wird. Ihre Heimatinsel wird von der Familie Agalon beherrscht, die mächtiger ist als die Regierung. Lia, Tochter der Agalons, wird von Racels Mutter Angela aufgezogen. Die beiden Mädchen wachsen über Jahre miteinander auf, die sozialen Schranken aber bleiben bestehen. Das Etikett „de buena familia“, „von guter Familie zu sein“ überdeckt weniger positive Realitäten. Die Dekadenz der Oberschicht feiert fröhliche Urstände. Paradebeispiel hierfür ist Lias Vater, ein korrupter Politiker und Weiberheld, mit allen Wassern gewaschen, auch den unheiligen. Seine Frau leidet darunter, koppelt sich aber langsam davon ab und wird mit 40 zum „Gesellschaftsschmetterling“. Ehe und Familie sind zerrüttet. Lia, die sich ähnlich wie ihre Mutter zunehmend kritischer gegenüber diesem Umfeld verhalten hatte, war vor ihrer Familie und ihrem Land in eine Ehe mit einem Angehörigen der Superreichen von Singapur geflohen. Diese Ehe entpuppt sich als goldener Käfig und eine Affäre wird ihr zum Verhängnis. Sie will nicht weiter hinter einer Fassade leben. Lia „begriff mit einem gewissen Abstand, dass die zerrüttete Ehe ihrer Eltern und ihre eigene aus den gleichen Mosaiksteinchen zusammengesetzt war“. Auch sie kehrt nach Hause zurück und ihre Familie verbannt sie zunächst in ihre Heimatprovinz, bis sich der Skandal um ihre Scheidung in der philippinischen High-Society gelegt hat: „Jetzt, da sie sich auf einem Boden befand, der seine Vertrautheit verloren hatte, fühlte sich das Heimkommen doch sehr nach Exil an. Lia ahnte, dass dieses Gefühl von Dauer sein würde…“ Lia und Racel wussten, dass die jeweils andere in Singapur lebte, unternahmen jedoch aus unterschiedlichen Motiven während all dieser Jahre keinen Versuch sich zu finden und an ihre gemeinsame Kindheit anzuknüpfen. Nun kommt es in ihrer Heimat zu einem Wiedersehen, aber nicht zu einer Annäherung. Racel und Lia müssen sich mit dieser zeitlich offenen Rückkehr in ihre Heimat ihrer Vergangenheit, aber auch der Gegenwart ihres Landes stellen. Und für beide eröffnen sich vorher für unwahrscheinlich gehaltene, neue Zukunftsperspektiven. Sie nehmen ihr Leben wieder in die eigene Hand. Für beide gilt Racels Fazit: „Ich hatte angenommen, die vor mir liegenden Jahre würden sich nach einem festgelegten Muster verweben. Jetzt ertappe ich mich dabei, wie ich neue, farbige Fäden auf Spulen wickele, und die Vorstellung, dass andere Muster möglich sind, erschreckt und verzückt mich gleichermaßen.“ Hau schreibt sehr humorvoll, ironisch, ab und an auch mit einem sarkastischen Tonfall. Gekonnt verwebt sie ihren sozialkritischen Fokus mit der politischen und der Geschichte zweier Familien, an deren Ende die Selbstermächtigung zweier starker Frauen für ihr künftiges Leben steht.