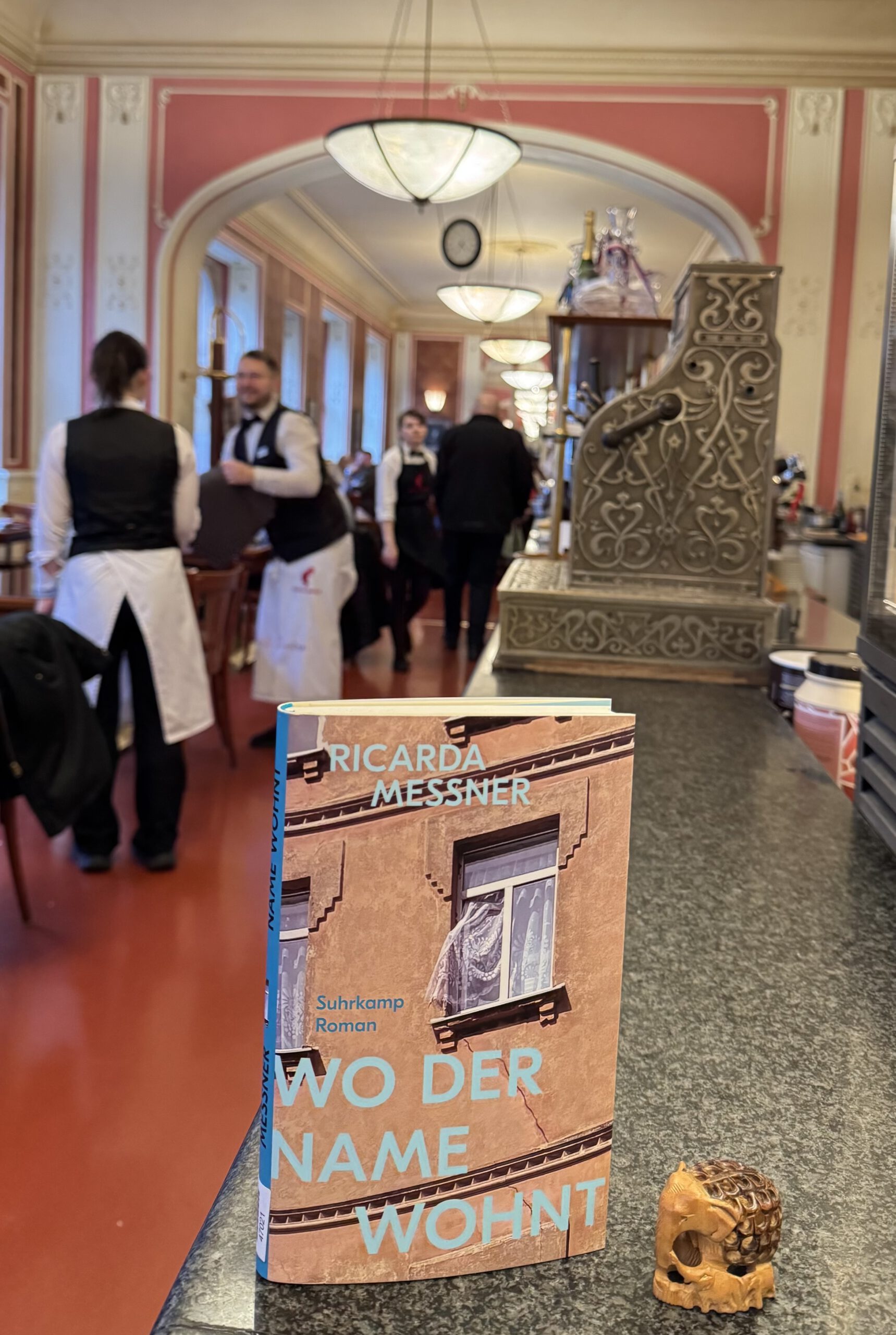

Es ist ein vier Generationen einer Familie überspannendes Buch, ein Buch über die Erinnerung, bruchstückhaft, aber dennoch ein Ganzes ergebend, ein Buch über Tote, besser gesagt, das Leben mit den Toten. Die Großeltern der Erzählerin haben mit ihrer Mutter als eine der ersten jüdischen Familien, die legal ausreisen durften, 1971 ihre Heimat Lettland verlassen. Offizielles Ausreiseziel war Israel, aber in Österreich angekommen entschloss sich der Großvater, die Entscheidung über die Zukunft in die eigenen Hände zu nehmen und nach Deutschland zu gehen. 1989 kommt Erzählerin zur Welt. Sie wohnte mit ihren Eltern über viele Jahre Haus an Haus mit ihren Großeltern, verbrachte sehr viel Zeit mit ihnen. Jahre nach dem Wegzug ihrer Familie zieht sie später alleine in die ehemalige Wohnung der Eltern. Trotz Unwohlsein und Kritik ergibt sich die Erzählerin der manches Mal zu distanzlosen Nähe zu den Großeltern, eine erneute räumliche Trennung schafft sie nicht. Zu Beginn hatte ich angesichts der sich abwechselnden Erinnerungssequenzen den Eindruck von Unverbundenem, das sich noch nicht zu einem Ganzen verweben wollte. Dann gewinnt die Erzählung jedoch zunehmend an Dichte. Und zwar je mehr sich die persönlichen Lebensläufe verschiedener Familienmitglieder mit der lettischen Geschichte, vor allem aber der Geschichte der lettischen Juden unter den Nazis, aber auch der Sowjetdiktatur, verbinden. „Wo der Name wohnt“ ist auch ein Buch über Abwesenheit, über Verdrängen. Der Großvater sprach nicht über seine Toten, nannte sie allenfalls beim Namen. Für ihn gab es keine Vergangenheit mehr, „nur den Tag und den nächsten Tag. Immer nur die Zukunft“. Für Mutter und Großmutter dagegen gab es das„Früher“, auch wenn sie sich nicht danach sehnten: „Lange dachte ich Früher heisst das Land, aus dem sie kamen“. Ab ihrem 15. Geburtstag begibt sich die Erzählerin auf Entdeckungsreisen in die Schränke und Kisten der Großeltern mit Dokumenten aus der Familienvergangenheit. In diesem „Früher“ verbirgt sich Vieles. Vor allem die dramatische Geschichte der lettischen Juden, ihrer Verfolgung und weitgehenden Ermordung während der Nazi-Besatzung. Etwa 72.000 der 92.000 lettischen Juden fielen den Nazis zum Opfer. Die Geschichte des Rigaer Ghettos, die Gräueltaten des Rigaer Blutsonntags am 30.November 1941 mit der Erschießung von rund 28 000 Juden, um Platz für Deportationen aus dem Westen zu schaffen, sind grausige Marksteine. Auch der Urgrossvater der Erzählerin wurde durch die Nazis ermordet. Die fehlende räumliche Distanz hat zunehmend Konsequenzen: „Erinnerungen und Alltag sind hier nah beieinander, liegen am Ende des Tages übereinander wie Kleider auf Stühlen“. Die eigene Unsicherheit scheint durch und verstärkt sich nach dem Tod der Großmutter noch: „Ständig ist alles gestern, heute und morgen. Je länger ich hierbleibe, desto mehr bringe ich die Zustände durcheinander, Leben zwischen den Zeiten“. So überzeugend und berührend diese Nähe zwischen Enkelin und Großeltern, nach dem Tod des Großvaters noch intensiver mit der Großmutter, auch beschrieben wird, so entsteht allerdings auch ein Eindruck, dass das Leben der Erzählerin sich nur in diesen Erinnerungssequenzen und -schleifen bewegt. Man wünscht ihr irgendwann, dass sie sich aus dieser „Vergangenheitsinventur“, so der Vorwurf ihrer Mutter, befreien und ihr eigenes Leben leben kann. Ihre Mutter scheint näher an der Realität zu leben, fordert die Tochter auf, doch Menschen in ihre Wohnung einzuladen: „Ich antworte ihr, dass sie sich keine Gedanken machen müsse. Ich langweile mich nicht, außerdem würde ich ständig von unseren Toten besucht werden“. Vorbild dieses Lebens mit den Toten ist sicher auch ihre Großmutter, die jeden Sonntag auf dem Friedhof mit ihrem verstorbenen Mann spricht, den Grabstein umarmt und sich von der Enkelin fotografieren lässt: „Für sie war der Stein immer noch Großvater, den sie nun in dieser Form besuchte. Es schien, als warte der Stein jeden Sonntag auf sie“. Hier regt sich ambivalenter Widerspruch in der Erzählerin: “Innerlich ertrug ich dieses Bild der Hingabe nicht, dabei hätte ich mir diese Selbstverständlichkeit gewünscht, hätte von Großmutter verlangen sollen, mir das Sprechen mit den Steinen beizubringen“. Ihr eigener früh verstorbener Vater nimmt keinen großen Raum ein. Sie will den Namen des Großvaters annehmen, ihren Mutternamen, Levitanus. Eingestreut sind in die Erzählung Zitate aus einschlägigen Rechtsvorschriften, aus denen sich die Anforderungen an eine Namensänderung ergeben. Die behördliche Ablehnung der Namensänderung kontrastiert mit der durch die intime Erzählung geschaffene Erwartungshaltung: “So ginge der Ausnahmecharakter der öffentlich-rechtlichen Namensänderung verloren, wenn in allen Fällen, in denen das Wesen oder Andenken von Personen geehrt werden soll, die eine prägende und wichtige Rolle im Leben eines Menschen gespielt haben, das als ein wichtiger Grund für die Namensänderung anerkannt würde“. Auch ohne die Übernahme des großväterlichen Namens – mit diesem Roman hat die Erzählerin ihrer Familie, vor allem ihren Großeltern, ein bleibendes Denkmal gesetzt. Ein gelungenes Debüt. Ricarda Messner: Wo der Name wohnt Suhrkamp , ISBN: 978-351842327 1