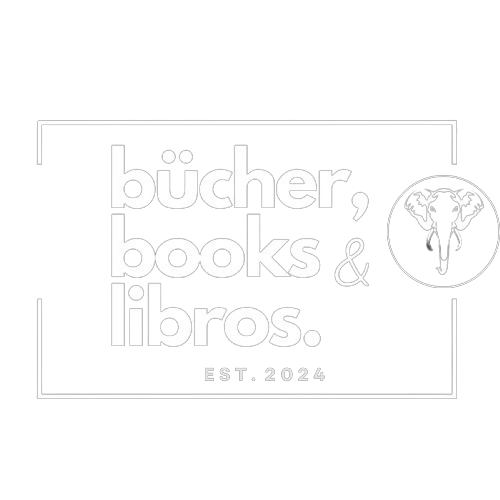

Die Aussagekraft und die Verfallszeit von Politiker-Büchern und Memoiren sind nicht selten begrenzt. Die „Erinnerungen“ von Wolfgang Schäuble, mit 51 Jahren Parlamentszugehörigkeit der Spitzenreiter in der Geschichte des Deutschen Bundestages, und, wenn ich es richtig sehe, der deutschen Parlamentsgeschichte insgesamt, fallen jedoch nicht unter dieses Verdikt. Diese „Erinnerungen“ eines Politikers, der sich als „glücklichen Sisyphus“ verstand, sind ein lehrreicher, selbstkritischer, unterhaltsamer und intellektuell offener und anregender Gang durch fünfzig Jahre Politikgestaltung sowie deutscher und europäischer Geschichte. Diese „Erinnerungen“ sind (hoffentlich!) ein Maßstab für all diejenigen, die künftig ihre „Erinnerungen“ mit der Öffentlichkeit teilen wollen. Der für ihn wichtigste Ratschlag in seinem Leben stamme, so Schäuble, aus „Don Camillo und Peppone“. Der mit angeblichen Sorgen überladene italienische Dorfpfarrer Don Camillo beklagt sich vor Jesus am Kreuz und erhält die Antwort: „Nimm dich nicht so wichtig“. Im Übrigen auch der Leitspruch von Papst Johannes XXIII. Nun kann man Wolfgang Schäuble schwer nachsagen, dass er sich seiner selbst und seines politischen Wertes nicht bewusst gewesen wäre. Dennoch war Bescheidenheit ein durchgängiger Zug in seinem Leben. Dies zeigt sich auch in seinen „Erinnerungen“. Während man in vielen Autobiografien gerade von Politikern häufig von einer Hochglanz-Bilderflut überschwemmt wird, die den Autor beim Händeschütteln mit allen möglichen Stars, internationalen Berühmtheiten oder Staatsmännern zeigt, beschränkt sich Schäuble auf sehr wenige, dafür symbolträchtige und eindrückliche schwarz-weiß-Bilder. Diese „Erinnerungen“ sind keine Selbstbeweihräucherung. Schäuble stellt im Nachhinein eigene Urteile wie Handlungen auch infrage. Er gibt zu, wenn er sich geirrt hat, Fehleinschätzungen unterlag oder sich um die eine oder andere Frage intensiver hätte kümmern müssen. Er nennt sein Abstimmungsverfahren über den Grundlagenvertrag mit der DDR, seine nur bruchstückhafte Einschätzung der Bürgerrechtsbewegung in der DDR und hielt das Versprechen, die deutsche Einheit ohne Steuererhöhung zu finanzieren, für einen Fehler. Er übergeht nicht seine unglückliche Rolle in der Parteispenden-Affäre, die ihn das Amt gekostet hat und von der er sagt, dass seine Familie bis heute davon überzeugt ist, dass diese Zeit „schlimmer war als die Monate nach dem Attentat“. Schwer trägt er daran, nicht erkannt, beziehungsweise schlichtweg nicht für möglich gehalten zu haben, dass es in Deutschland zu einem NSU kommen könnte. „Ein schweres Versäumnis“ sieht er darin, „die Sorgen vieler Osteuropäer vor der Aggression Russlands zu lange nicht in angemessener Weise wahrgenommen haben“. Diese selbstkritische Offenheit ist für Autobiografien von Politikern nicht unbedingt das Standardmaß. Sobald ein derartiges Buch auf dem Markt kommt, geht im politischen Berlin die Suche im Personenregister los, ob man selbst auch erwähnt ist. Im Falle der Schäuble-Erinnerungen könnte ich mir vorstellen, dass der eine oder andere ganz froh wäre, wenn er nicht genannt worden wäre. In abgestuftem Ausmaß, aber doch sehr deutlich erkennbar wird, wen Schäuble geschätzt, vom wem er mehr erwartet und von wem er überhaupt nichts gehalten hat. Der Spitzenreiter in der letzten Kategorie dürfte sicherlich der wegen einer Plagiatsaffäre zurückgetretene ehemalige Wirtschafts- und Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg sein. Das Schäuble-Urteil: „Sein schnelles Verglühen im Zuge einer Plagiatsaffäre demonstriert, dass die Inszenierung als öffentliche Person an Grenzen stieß, wenn es an Substanz fehlte. Vom Star zur Sternschnuppe“. Einen dramatischen und tiefgreifenden Einschnitt in sein Leben bedeutete das Attentat und dessen jahrzehntelangen Folgen für ihn. Hier erfährt man etwas detaillierter, ohne dass dies in Selbstmitleid oder Larmoyanz umschlägt, unter welchen psychischen und physischen Belastungen Schäuble über die Jahre seine Ämter bis an die Grenze des Erträglichen und darüber hinaus ausführte und dabei immer bemüht war, keine Schwäche zu zeigen – denn das wird im unbarmherzigen Politikalltag keinem verziehen. Vielleicht ist auch so zu verstehen, dass über die bereits 2006 erhaltene Krebsdiagnose nur seine Familie und Merkel informiert waren. Schäuble hatte ein klares Verhältnis zur Nation und freute sich darüber, dass „heute ein unverkrampftes Verhältnis zur Fahne und unseren Staatssymbolen zum Glück weitgehend Normalität geworden“ ist. Da hätte Merkel noch was lernen können, die bei der Feier ihres Wahlsieges 2013 dem mit einem Deutschland-Fähnchen auf der Bühne des Adenauer Hauses wedelnden CDU-Generalsekretär Gröhe diese Fahne wegnahm. Interessant und lesenswert sind auch seine wenngleich seltenen Vergleiche mit anderen Politikern. So kommt er mit Blick auf Oscar Lafontaine zu dem Schluss: „Was uns eint, war ein starker Gestaltungswille, womöglich auch ein gewisses strategisches Geschick. Aber vielleicht sind wir uns auch darin ähnlich gewesen, dass wir beide nicht mit letzter Unbedingtheit Kanzler werden wollten“. Bei aller Kampfeslust und Zuspitzungsfähigkeit wird auch immer wieder das Bemühen erkennbar „ideologische Beißreflexe zu überwinden“. Schäuble setzte auf die Dialogbereitschaft und -fähigkeit. Selbst im letzten Urlaub auf Sylt nahm er sich Zeit für ein Gespräch mit dort demonstrierenden Punkern, die „Wolle“ dann mit Applaus verabschiedeten. Das schafft nicht jeder, dabei wäre es so nötig! Schäuble verfügt auch über eine ausgeprägte Selbstironie, so wenn er beispielsweise angesichts der immer wieder aufbrechenden Debatte um seine Rolle als potentieller Nachfolger Kohls meinte, er habe „keine Lust, zum Prinz Charles der deutschen Politik zu werden“. Wie überhaupt so manche Formulierung ebenso gelungen wie humorvoll sind, so wenn er Regieren als „ein Rendezvous mit der Realität« beschreibt oder sich über „die ewige deutsche Betroffenheitsschickeria“ mokiert. Der für mich herrlichste Satz in dem gesamten Buch ist jedoch die Umschreibung seines Amtsverständnisses als Chef des Kanzleramts unter Helmut Kohl: „Zum anderen habe ich nicht nur reagiert, also darauf gewartet, wann er etwas von mir wollte, sondern bin selbst aktiv geworden, um Dinge anzustoßen. Der Grundsatz, der mich dabei leitete, lässt sich nicht auf eine scharfe Formel bringen. Ich habe es stets so erklärt: Ich orientiere mich daran, was der Kanzler wollen könnte, wenn er es richtig verstehen oder sich ausführlich damit beschäftigen würde. Das ist gar nicht despektierlich gemeint. Als Generalist musste er gar nicht jedes Detail kennen, und ich hätte auch nicht seine Zeit verschwenden wollen, um ihn mit jeder Kleinigkeit zu konfrontieren“. Schäuble hat in seiner langen Karriere verschiedene Spitzenämter mit sehr unterschiedlichen Anforderungen nicht nur formal, sondern auch inhaltlich mit eigener Akzentsetzung ausgefüllt und auch gegen Widerstände immer wieder versucht, neue Wege zu gehen. So zum Beispiel mit der Islam-Konferenz. Er zitiert dabei Navid Kermani mit dem Satz, dass wer „die Feinde der offenen Gesellschaft bekämpft, indem

Carl Goerdeler: Ein deutscher Bürger gegen Hitler

von Peter Theiner Carl Goerdeler ist sicherlich eines der prominentesten Gesichter des zivilen Widerstandes gegen Hitler. Sein Auftritt in dem entwürdigenden Schauprozess vor dem Volksgerichtshof unter dem Nazi Schergen Freisler hat sich in das kollektive Gedächtnis Deutschlands eingebrannt. Goerdeler wurde am 2. Februar 1945 in Berlin-Plötzensee hingerichtet. Sein Vermächtnis bleibt als Mahnung und Verpflichtung. Oft wird kritisiert, dass die Erinnerung an den Widerstand zu sehr auf den 20. Juli 1944 fokussiert wird und andere Initiativen überlagert. Dies trifft auch auf die Rolle Goerdelers zu. Soweit erkennbar, hat sich die öffentliche Perzeption dieser Biographie bisher in Grenzen gehalten. Nur die SZ, die LVZ, der MDR und der DF haben sie rezensiert. Sofern mir da nicht Einiges entgangen sein sollte, ein beschämender Befund. Carl Goerdeler auf den ihm gebührenden Platz in der Geschichte des Widerstands gegen das Nazi-Regime gestellt zu haben, ist das bleibende Verdienst dieser Biographie. Carl Goerdeler, Jahrgang 1884, stammte aus einer traditionellen ostpreußischen Beamtenfamilie, damit verbunden ein ihn lebenslang prägendes Wertegerüst. Auch sein christlicher Glaube „war für ihn eine moralische Ressource, die ihm in gewissen Fragen den Rücken stärken würde“. Goerdeler studierte Jura, sammelte Erfahrungen im Bankwesen und erwarb ein profundes Verständnis wirtschaftlicher Zusammenhänge. Sehr früh entschied er sich für eine kommunalpolitische Laufbahn, in der er mehr persönliche Handlungsfreiheit und sich näher an den Lebensrealitäten der Menschen sah. Goerdeler blieb zeitlebens ein entschiedener Verfechter der kommunalen Selbstverwaltung. Goerdeler, seit 1930 in Leipzig tätig, erwarb sich auch auf nationaler Ebene einen soliden Ruf als hervorragender Kommunalpolitiker und wurde selbst als Kandidat für das Amt des Reichskanzlers der Weimarer Republik gehandelt. Dies führte zu zahlreichen Kontakten in Politik und Wirtschaft, die ihm auch während seiner Widerstandszeit nützlich waren. Diesem gefestigten Ruf hat er es zu verdanken, dass er bei der Machtergreifung der Nazis nicht, wie die große Mehrheit aller anderen nicht NS-Bürgermeister, aus dem Amt entfernt wurde. Die Nazis, so die Einschätzung des Biografen, wollten sich zunächst nicht mit einem derart anerkannten und beliebten Oberbürgermeister anlegen, sich vielmehr seine Expertise zu Nutze machen. Dieser „selektiven Indienstnahme“ seitens der Nazis entsprach der Versuch Goerdelers, weitere destruktive Entwicklungen zu verhindern, den „Normen-Staat“ gegen den „Maßnahmen-Staat“ der Nazistrategie zu schützen. Deutlich wurde aber auch, dass sich Goerdeler durch die Nazis inhaltlich oder institutionell nicht würde vereinnahmen lassen. Die Ambivalenz liegt nach Theiner darin begründet, dass „immer wieder..in seiner Biografie dieses ungewöhnliche, für manche Zeitgenossen fremde Urvertrauen (ist), so etwas wie die Chance einer finalen Durchsetzung der menschlichen Vernunft zu erkennen“. Darin liegt sicher eine der größten und langandauernden Fehleinschätzungen Goerdelers begründet. Theiner sieht daher in Goerdeler keinen „entschiedenen Widerstandskämpfer der ersten Stunde“. Goerdeler hat danach „den sich ankündigenden Zivilisationsbruch zunächst nicht erkannt“. Goerdeler war wie sein Vater Mitglied der DNVP, verließ die Partei aber wegen ihres nazifreundlichen Kurses unter Parteichef Hugenberg. Dass Goerdeler nicht in das Prokrustes-Schema eines traditionellen Nationalkonservativen passt, wird auch an seiner sozialpolitischen Orientierung deutlich. Bereits den Führungsschichten des Kaiserreiches warf er Versagen vor, da „sie die berechtigten Ansprüche der abhängig Beschäftigten auf sozialen Ausgleich und politische Teilhabe abgewiesen und sich stattdessen auf die Bekämpfung der organisierten Arbeiterbewegung verlegt hätten“. Goerdeler teilte nicht die „Angst vor dem roten Lappen“. Darauf ist mit zurückzuführen, dass sich sowohl sozialdemokratische Gewerkschafter und Politiker wie Wilhelm Leuschner oder sozialpolitisch engagierte christliche Demokraten wie Jakob Kaiser Goerdeler annäherten. Theiner verschweigt nichts. So erwähnt er, dass der 19-jährige Student Goerdeler als Berichterstatter seiner Studentenverbindung mit dem Auftrag, den Kontakt der Verbindung zu jüdischen Studenten zu unterbinden „zentrale Ersatzstücke, Elemente des akademischen Antisemitismus, zu einer Art Kampfansage an jüdische Kommilitonen“ zusammenfügte. Dennoch nimmt Theiner Goerdeler, der sich lange Zeit gegenüber dem Vorwurf eines hartnäckigen Antisemitismus ausgesetzt sah, ausdrücklich in Schutz. Sein aktives Eintreten für jüdische Geschäfte oder Künstler in Leipzig zeige, so Theiner, ,,dass es „sich dabei nicht um eine gleichsam dogmengeschichtlich als lebenslang eingefrorene Essenz seiner Identität“ handelt. Hierzu passt, dass Goerdeler 1937, nachdem auf Druck der örtlichen NSDAP das Denkmal von Mendelssohn Bartholdy in Leipzig gegen seinen ausdrücklichen Willen abgerissen wurde, von seinem Amt als Oberbürgermeister zurücktrat. Der Weg in den Widerstand war endgültig eingeschlagen. Goerdeler brachte die Gründung eines jüdischen Staates in die Diskussion und ließ keine Gelegenheit aus, besonders auch gegenüber ausländischen Gesprächspartnern und Regierungen die Nazi-Verbrechen in Polen und gegenüber den Juden anzuprangern und ins Bewusstsein zu bringen. Er ist für seinen Biografen daher „ein früher Beleg für die Brüchigkeit einer These von einem allgemeinen Bündnis konservativer Eliten mit der braunen Bewegung“. Goerdeler wird als optimistischer Charakter gezeichnet, dem „„Dienstgedanken“ von „Leistungseliten“ verschrieben. Er galt als ein rationaler, verantwortungsethisch orientierter Politiker, „nicht empfänglich für die charismatische Ausstrahlung eines politischen Führers“. Und schon gar „keine Spur von Optimismus, nationalem Taumel oder einer illusionären Hoffnung auf eine große Zukunft mit einem dann milderen Regime mit einem gesättigten „Führer“ trifft man bei ihm an, wenn von Hitlers „Siegen“ die Rede war“. Manchen, auch ausländischen Gesprächspartnern erschien er jedoch als sanguinisch bis draufgängerisch und unvorsichtig. Unzweifelhaft war Goerdeler eine gelungene Kombination zwischen breit angelegten Interessen sowie intellektueller Tiefe und Schärfe. Davon zeugen seine zahlreichen Denkschriften nicht nur zu seinen Spezialthemen der Selbstverwaltung und Wirtschaft. Die künftige Rechts- oder die europäische Nachkriegsordnung beschäftigten ihn ebenso wie die internationale Staatenkooperation. Hinzu kamen eine charismatische „unvergrübelte Beredsamkeit und Begeisterungsfähigkeit“, mit ausschlaggebend dafür, dass er im zivilen wie militärischen Umfeld des Widerstandes als „Herz“ oder „Motor“ galt, der, so der Mitverschwörer Fabian von Schlabrendorff, „die Widerstandsbewegung durch alle Täler und alle Tiefen hindurchtrieb“. Nach seinem Rücktritt kam er in Kontakt mit dem Unternehmer Robert Bosch. Mit ihm und war er sich schnell einig, dass „nicht alleine in zivilen, sondern auch in militärischen Kreisen für die Gedanken eines Staatsstreiches geworben werden müsse“. Bosch wie Goerdeler handelten gegen ihre eigenen materiellen Interessen, „ihr gemeinsame Nenner waren Normen und Tugenden aufgeklärter Bürgerlichkeit, wie sie sich bei Goerdeler im Begriff „Anstand“ verdichteten„. Deutlich wird, dass Goerdeler trotz seines anfänglichen Bemühens, Grundlegendes „systemimmanent“ zu verändern oder zu verhindern, dann doch schneller und illusionsloser als viele andere sah, zu welchen Konsequenzen die zu erwartende Radikalisierung des Nazi-Regimes führen würde. Der Widerstand gegen Hitler speiste sich von