Wer nicht weiß, wer den Count-Down erfunden hat, sollte „Frau im Mond“ lesen! Aber beileibe nicht nur deswegen!

Es geht mit einem Geständnis los: Pierre Jarawan war mir völlig unbekannt. Bis ich bei der diesjährigen Leipziger Buchmesse erstmals an der berühmten Wohnzimmer-Lesung bei Hannes Lehner, moderiert vom @kaffeehaussitzer Uwe Kalkowski, dabei sein konnte.

Der Abend war, das Buch ist ein Erlebnis!

Jarawan bekannte, dass ihm nicht klar war, „wie sich ein Jahrhundert, drei Generationen, zwei Städte, zwei Kontinente, ein Raketenprojekt und eine Revolution in einer Geschichte unterbringen lassen sollen.“

Was zählt ist, dass er es bravourös geschafft hat!

Im Zentrum stehen Maroun al Shami und seine Frau Anoush sowie deren Enkelin Lilit.

Marion und Anoush, armenischer Abstammung, gelangten im Kontext des türkischen Genozids an den Armeniern 1915/16 auf abenteuerlichen Wegen zunächst in den Libanon. Insbesondere Beirut entwickelte sich mit den Jahren „zu einem neuen Zentrum armenischer Kultur“, nicht zuletzt in der bis heute überlieferten Kunst des Teppichknüpfens. Später wanderten sie nach Kanada aus.

Das Buch spannt in sich überschneidenden Kapiteln den zeitlichen Bogen eines Jahrhunderts von diesen Anfängen bis zur Generation der Urenkel in Kanada.

Maroun gilt in seinem Altersheim als „ein Buch in einem Regal…, an das man nur über eine Leiter herankam“. Seiner Enkelin Lilit öffnet er sich jedoch. Seine Erzählungen erschließen Lilit eine neue Welt, und stellen plötzlich die schon lange verstorbene Großmutter Anoush mit in den Mittelpunkt dieser ausgreifenden Familiengeschichte.

Anoush, 1913 in Sepastia, Zentralanatolien, geboren, gelang als Kind die Flucht durch die syrische Wüste und landete in einem Waisenhaus, das während der Zeit der osmanischen Besatzung dann der Umerziehung der armenischen Kinder diente. Nach dem Ende des 1. Weltkrieges wird sie adoptiert und gelangt nach Kanada. Maroun kommt als Kleinkind in den Armen seiner Mutter 1920 nach Kanada.

Lilit, nach einem Jahre zurückliegenden erfolgreichen Dokumentarfilm in einer ausweglos erscheinenden Schaffenskrise gefangen, will einen Dokumentarfilm über ihre Familiengeschichte drehen und reist in den Libanon.

Langsam wird ihr bewußt, dass es dabei auch um ihre eigene Identität geht. Denn obwohl sie in der 3. Generation in Montreal lebt fühlt sie sich noch immer als Außenseiter. Diese Entdeckungsreise eröffnet ihr die Chance, eine bislang unbewußte Lücke zu schließen, sich „damit auseinanderzusetzen, wer wir-die el Shamis- waren, wo wir herkamen, was uns zusammengebracht oder auseinandergerissen hatte“, den Leerstellen in dieser komplexen Familiengeschichte nachzuspüren.

„Die Frau im Mond“ holt auch eine real-irre Geschichte ans Tageslicht. Am 1. August 1966 gelang es einer Gruppe junger, engagierter Wissenschaftler nach jahrelangen Vorbereitungen und Experimenten mit der Cedar 8 eine Rakete in den Weltraum zu schicken. Ihr Traum, den Libanon neben den USA und der UdSSR zu einer Weltraummacht zu machen, schien nahe.

So erfährt man auch, wer den count-down erfunden hat. Es war Stummfilmregisseur Fritz Lang, weltberühmt durch seinen Film „Metropolis“. In seinem Stummfilm „Frau im Mond“ (1929) stand er vor der Herausforderung, den Raketenstart spannend zu vermitteln und tat dies mittels eingeschobener Texttafeln, auf denen rückwärts gezählt wurde: Noch 3 Sekunden, noch….

Zum Dank für diese Erfindung wurde er 1964 von der NASA geehrt.

So irre und vergnüglich diese Geschichte auch ist, so gekonnt verpackt Jarawan verschiedene ernste historische Hintergründe in seinen Roman.

Zum einen stellt sie den Libanon und seine Entwicklung vor. Der Libanon, vor Jahrzehnten als „Schweiz des Nahen Ostens“ gepriesen, versank Mitte der 70 er Jahre in einen 15jährigen blutigen Bürgerkrieg, dessen eigentlicher Ursprung kaum noch auszumachen ist und führte zu Chaos, Korruption und einem schwer regierbaren multireligiösen Staat mit ausgeklügelten, nahezu kafkaesken Repräsentanzregelungen. Jarawan thematisiert auch die Mitte 2020 im Libanon beginnende Revolution, die im weiteren Verlauf der Corona-Pandemie zum Opfer fiel ebenso wie die Umstände der verheerenden Explosion am 4. August 2020 im Hafen von Beirut.

Das Buch ruft aber auch den Genozid an den Armeniern in Erinnerung.

Rund eineinhalb Millionen Menschen wurden ermordet. Etwa eine halbe Million sind geflüchtet. Die Zahl der zum Islam Konvertierten wird auf etwa zwei Millionen geschätzt, davon etwa die Hälfte „Krypto-Armenier“, d.h. Menschen, die nichts von ihren ihren Wurzeln wissen oder sie bewußt geheim halten.

Dieses Trauma hat Generationen geprägt: „In den Geschichten der Alten, die Marouns Aufwachsen begleitet hatten, lebten die Ungeheuer und Gespenster der Vergangenheit weiter. Sie taumelten von den Rändern der Erinnerung hinüber in die Wirklichkeit….und wenn Kinder sie fragten, was sie hier zu suchen hätten, lachten sie und sagten, „Wir gehören zu Euch“.

Dieser Genozid wird von der Türkei bis heute geleugnet, entsprechende Behauptungen stehen als „Herabwürdigung des Türkentums“ unter Strafe.

Jarawan in einem Interview: „Mich hat die Idee einer Geschichte fasziniert, die die ständige Opfererzählung über den Libanon nicht wiederholt, sondern von starken Figuren lebt, die unterschiedliche Träume verfolgen“.

Diese Stärke, diese Träume, dieser Optimismus ziehen sich trotz aller entsetzlichen Ereignisse und persönlichen Schicksalsschläge, Niederlagen und Herausforderungen folgerichtig durch das Buch. So glaubt Maroun fest daran, dass „jede noch so abwegige Idee Tatsache werden konnte, wenn man nur ausreichend an sie glaubte“.

Die Inkarnation dieser Haltungen aber ist Anoush, seine Frau, die einen immensen EInfluß auf ihren Mann hatte. Sätze wie: „dass man zerbrechen und sich neu zusammensetzen konnte“, „Es gibt für den menschlichen Geist kein Niemals, höchstens ein Noch-nicht“ oder „Es geht nicht um den Verlust, sondern um die Dinge, die vor uns liegen“ sprechen Bände.

Der mäandernde, detailreiche Erzählfluss, überquellend von einer Geschichte in die andere driftend, erfordert aufmerksames Lesen, um auf den vorwärts und rückwärts laufenden „Zeitfäden“ nicht verloren zu gehen. Ich habe mich etwas an Rafik Schami erinnert, den syrischen Schriftsteller, seit Jahrzehnten in Deutschland lebend, dessen Bücher ich verschlinge.

Mit der „Frau im Mond“ bin ich mit seinem dritten Buch in Pierre Jarawans Erzählkosmos eingestiegen. Die beiden anderen Bücher ( „Am Ende bleiben die Zedern“ und „Ein Lied für die Vermissten“) werde ich auch noch lesen.

Wer die Chance hat, bei einer der Lesungen des Buches dabei zu sein, sollte diese nutzen. Das wird ein interessanter und sympathischer Abend.

Ich würde mir eine Verfilmung dieses Buches wünschen.

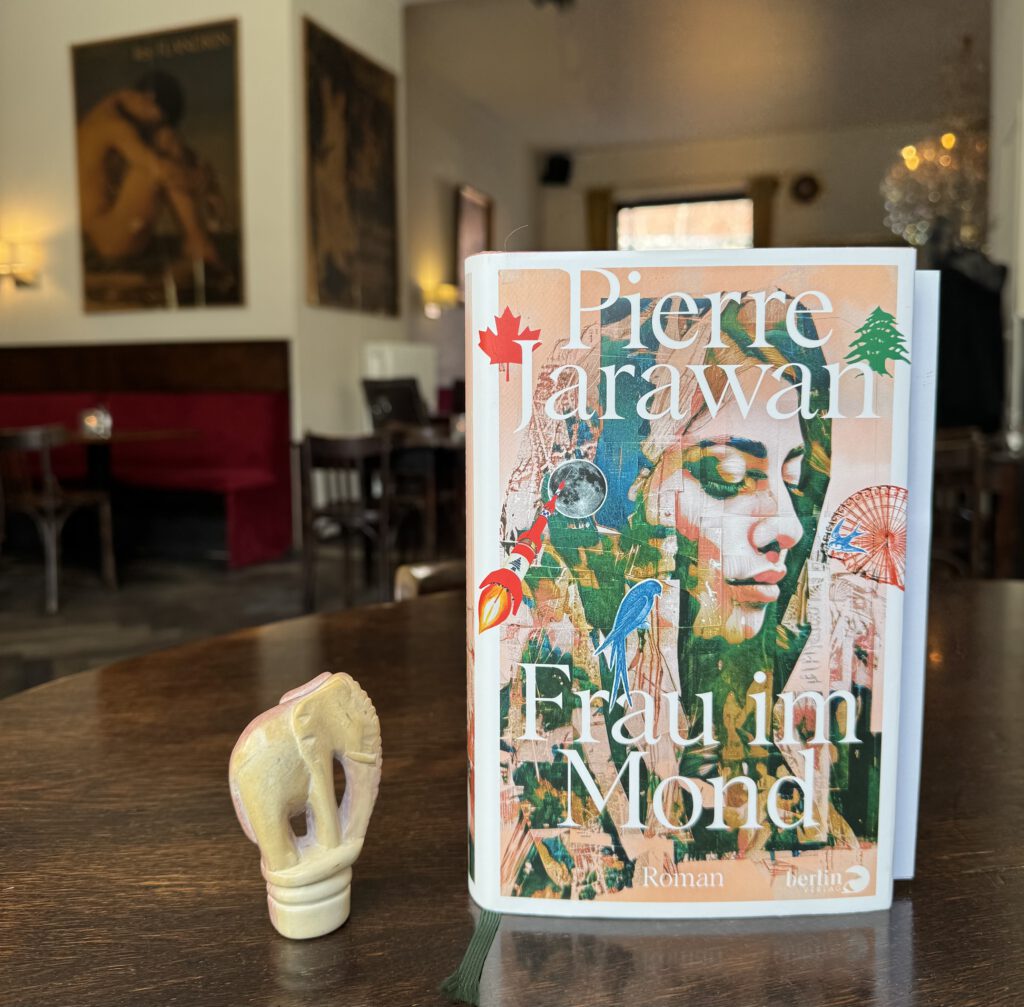

Letzte Anmerkung: Das Cover ist ne Wucht, ein Eye Catcher seltener Güte.

Frau im Mond

Berlin / Piper Verlag

ISBN: 978-3-8270-1499-3